양양 ‘철딱서니학교’에 가면 철이 듭니다.

동아일보의 기사다.

기사의 내용이나 학교를 트집잡고 싶은 건 아니다. 개인적으로 가르치는 것(기사상으로 볼때)이나 분위기는 맘에 든다. 오히려 이런 학교의 등장은 환영할만하다. 다만 불만은 그 학교의 등장을 환영하는 부모들에게 있고, 그것을 노리며 등장하는 학교에게 있다. 요즘 부모들을 만나면서 느끼는 것은 자녀에 대한 교육의 한계를 느끼고 있어서 외부의 도움을 요청하고 있다는 것이다. 공교육에 대한 불신, 사교육시장의 불건전한 확대, 자녀의 미래에 대한 불안 등 우려하는 것과 동시에 아이들의 행태도 우리네 기준에서 볼때 위기의 수준에 이르렀음을 알 수 있다고 생각한다.

그런데, 이 학교를 보면서 정말로 기쁜 것은 자녀일까? 아니면 부모일까 라는 의문이 든다. 교육을 받는 입장에서도 좋고, 교육을 제공하는 입장에서도 좋은 것 같다. 그런데 뭔가 찜찜하다. 그리고 그 혐의를 자꾸 부모에게로 돌리려는 내 편협함이 자꾸 일어난다. 부모의 입장에서 자녀가 잘 되는 것을 바라는 게 무엇이 나쁘단 말인가? 그것을 위해서 희생하는 부모는 분명 아름답고 훌륭한 모습일 것이다. 하지만 곰곰히 생각해보면 현재의 결과는 이러한 부모들의 열심에 이율배반적으로 찾아온 것 같다. 헌신하면 할 수록 현재의 상태에서는 불가능한 것들 투성이이다. 교실붕괴가 어디 하루 이틀의 이야기인가? 사교육에 피폐된 아이들의 기사라던지, 아이들의 사건사고는 분명 우리에게 현실이라는 상황이 아주 위험한 수위에 있다고 보여진다. 그 원인을 이 기사는 은연중에 교육환경과 사회 환경으로 탓하고 있다. 분명 주요한 이슈인 것은 사실이다. 그러나 그 내부에는 상당히 복잡하게 여러 구조가 얽혀져 있다. 그 중 하나는 가정이며 가정이 자녀교육의 방법을 가지고 있지 못하다는게 있다고 생각한다. 여기에는 "교육"의 주체가 가정에서 사회로 확실히 넘어간 것에서 찾아볼 수 있다. 그리고 그것을 '프로페셔날'을 통해서 인정된다. 그러므로 부모는 점차 교육의 중심에서 변두리로 밀려나고 가족의 전통이나 방법이 희미해진다. 그 위에 남는 것은 부모가 얼마나 그 '프로페셔날'한 지위에 적절한 옵션을 제공하고 그 결과를 얻느냐만이 있다. 그 옵션을 제공하는 가장 큰 것은 바로 '돈'이다. 이것의 능력이 곧 부모의 역할과 연결되는 상황이 된다. 돈이 없으면 좋은 부모가 될 수 없다는 공식이 나오는 거다. 많이 배운 사람일 수록 교육에 눈이 높고, 질에 관심이 있으니 이들의 관심이 이런 학교의 등장에 쏠릴 것은 틀림없다.

현재 공교육은 이러한 부분에 있어서 상당히 뒤져 있다. 그 이유중 하나는 소명감의 상실도 있겠지만 구조적인 탄력성이 떨어지는데다가 열악함도 상당한 몫을 차지하고 있다. 그러므로 부모들은 공교육을 그 '프로패셔날'한 기준에서 볼 때 점차 중심에서 변두리로 밀어낼 수 밖에 없다. 그리고 그 대안의 교육을 찾는다.

여기서 드는 의문은 교육의 주체가 누구인가? 이다. 하지만 이것은 또 긴 이야기를 만들어 낼 소스이므로 기회가 되면 다시 썰을 풀어내려 한다.

포인트는 이거다. 부모의 역할은 어디서부터이고 어디까지이며, 이런 상품의 등장을 환영해야 하는 것인지 비판해야 할 것인지이다. 개인적으로는 이러한 학교의 등장을 교육현장의 다양성이란 면과 현재의 교육환경에 대한 대안으로서는 환영하지만 가정 본연의 역할, 가정의 사회 속에서 순기능적 기능을 고려해 본다면 두려움이 앞선다.

이상적인 대답은 이런거다. 교육의 주체는 첫번째 하나님과 우리이며 둘째는 우리 가정 속에서 부모와 자녀이고, 셋째는 학교에서 교사와 학생이다. 그렇기 때문에 건강한 가정상은 건강한 교육의 기능을 제공하고, 그 속에서 자녀가 환경에서 살아낼 원동력(철학 또는 가치관)을 획득할 수 있다고 믿는다.

'Edu in Diversity' 카테고리의 다른 글

| [북리뷰]엄마 학교 sub-좋은 "엄마"가 되자. (0) | 2009.08.04 |

|---|---|

| 유엔 산하 '툰자ICC한국위원회' 회원으로 활동하는 송윤아양 (0) | 2009.07.18 |

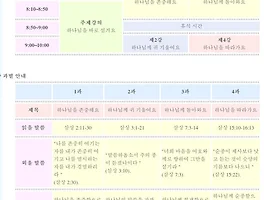

| 여름성경학교 강습회 일정 (0) | 2009.06.06 |

| 자연과 함께 하는 교육 (0) | 2009.05.20 |

| 20090510 한겨레] 다문화와 단일문화, 소통하며 ‘윈윈’ (0) | 2009.05.11 |